測定結果

測定結果グラフの横軸はフレーム番号

生データ

生データ

(Vertical:Brightness, Horizontal:Frame= 1/30sec)

大槻功氏の観測ポイントは、極めて珍しい接食となった。

大槻功氏の観測ポイントは、極めて珍しい接食となった。 高島英雄氏,大場富士夫氏はじめ多数のポイントで段階的な増光が観測され、恒星が不可視の重星であることが判明した。

高島英雄氏,大場富士夫氏はじめ多数のポイントで段階的な増光が観測され、恒星が不可視の重星であることが判明した。

2003.3.23UT (704)Interamnia による HIP36189(mag6.7) 接食

2003.3.23UT (704)Interamnia による HIP36189(mag6.7) 接食 撮影条件

撮影条件 評価条件

評価条件

測定結果

測定結果

グラフの横軸はフレーム番号

生データ

生データ

(Vertical:Brightness, Horizontal:Frame= 1/30sec)

メジアン(中間値)フィルター /3値の中間値

メジアン(中間値)フィルター /3値の中間値

(Vertical:Brightness, Horizontal:Frame= 1/30sec)

エクセルによる評価ファイルはココ (Microsoft Excel: 82KB)

エクセルによる評価ファイルはココ (Microsoft Excel: 82KB)

2003.3.23UT (704)Interamnia による HIP36189(mag6.7) 伴星の検出

2003.3.23UT (704)Interamnia による HIP36189(mag6.7) 伴星の検出 撮影条件

撮影条件 評価条件

評価条件

測定結果

測定結果

グラフの横軸はフレーム番号

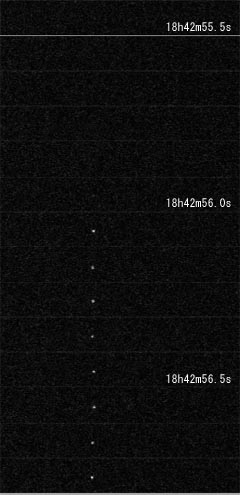

生データ

生データ

|  |

メジアン(中間値)フィルター /3値の中間値

メジアン(中間値)フィルター /3値の中間値

|  |

エクセルによる評価ファイルはココ(潜入 dis-appearance) (Microsoft Excel: 37KB),ココ(出現 re-appearance) (Microsoft Excel: 93KB)

エクセルによる評価ファイルはココ(潜入 dis-appearance) (Microsoft Excel: 37KB),ココ(出現 re-appearance) (Microsoft Excel: 93KB)

考察

考察2005.7.10 JOIN:8086 より 私の方でも、2003年3月23日に大成功を収めた、小惑星(714)Interamnia の観測の中から Limovie にて評価してみました。この現象は国内だけ で25地点もの成功観測が収められた成功としてご記憶と思います。この中でも、大槻功さんの観測ポイントは、極めて珍しい接食となりました。 また、高島英雄さん,大場富士夫さんはじめ多数のポイントで段階的な増光が観測され、恒星に不可視の伴星の存在することが判明しています。 今回は、この2つの観測ビデオの光量の変化を評価してみたものです。恒星が 6.7等と明るいこともあり、明瞭なビデオ映像ですから生データ のままで、たいへん美しい変光カーブが現れました。ここまで明瞭だとメジアンフィルターは不要でしょうが、参考のためにそのデータも掲載 しました。 大槻さんのビデオでは、掩蔽中にも複雑な光量の変化のあることが浮かび上がりました。また、高島さんらのビデオでは、ビデオ上の光量で、 伴星は復光時の7〜8分の1程度の明るさであることも分かりました。ビデオ上の光量がリニアな数値と仮定した場合、約2等級暗い伴星であ ることになります。 Limovie でビデオからこのようなカーブが得られるとは、グラフが現れるたびに驚いています。 (早水)

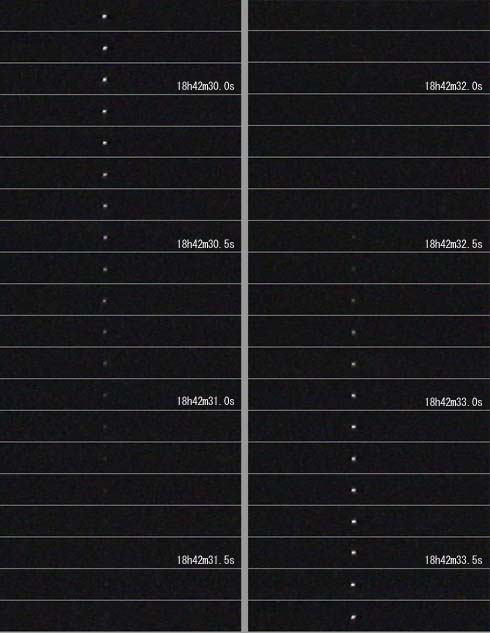

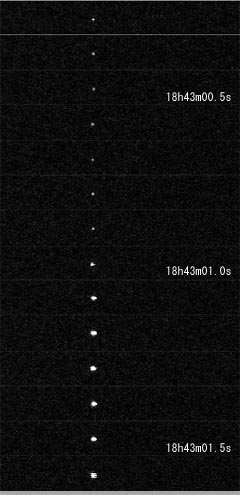

食の観測されたビデオ映像より

食の観測されたビデオ映像より

大槻 功さん提供

大槻 功さん提供

大槻さんの観測位置は、ちょうど北限界線付近の接食となりました。

緩やかに減光し、そして約1秒後に再び緩やかに 復光する様子が捉えられました。

| 減光と増光の瞬間 (Dis & Re-appearance) |

|---|

|

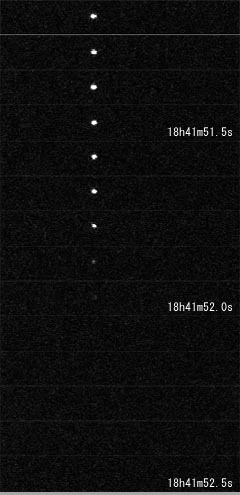

高島英雄さん・大場富士夫さん提供

高島英雄さん・大場富士夫さん提供

この映像からは、恒星が不可視の二重星であったことが理由と考えられる段階的な光度変化が、

出現側において観測されました。約8等の伴星が出現し、さらに5秒後に現象前の明るさ(6.7等)に復光(主星の出現)しています。

| 減光の瞬間 (Dis-appearance) | 増光(1回目)の瞬間 (Re-appearance 1) | 増光(2回目)の瞬間 (Re-appearance 2) |

|---|---|---|

|  |  |

整約計算結果

整約計算結果

Reduced by Tsutomu Hayamizu. (Update 2004.1.27)

関連のページ

関連のページ 2003.03.23 小惑星インテラムニアによる掩蔽の観測成果

2003.03.23 小惑星インテラムニアによる掩蔽の観測成果